DOMANI ECONOMIA DEL 20-5-25 E CORRELATI

DOMANI ECONOMIA DEL 20-5-25 E CORRELATI

Economia, etica e politica: Manifesto per un cambiamento

In che modo l’economia può tornare a servire la politica democratica e l’etica dei diritti? Non salveremo le nostre democrazie, non possiamo sperare di dare alla politica valore e qualità, se non affrontiamo le questioni economiche fondamentali

L’economia nasce per aiutare la politica, orientata dall’etica. Oggi è diventata la loro padrona: ha invaso ogni campo del sapere, le molte dimensioni della vita, il cuore delle nostre società.

La tecnologia, nel frattempo, cioè il potere di noi esseri umani, sorta di nucleo incandescente intorno a cui gira l’economia, è cresciuta a dismisura: fino a potere uccidere la vita sul pianeta, o a varcare i confini dell’umano, fino a distruggere noi stessi; allo stesso tempo, però, la tecnologia può aprire oggi a prospettive di felicità e di emancipazione prima impensabili, per tutti gli abitanti della Terra, dalla cura delle malattie a quella degli ecosistemi, dalla prosperità materiale al godimento e alla condivisione della cultura.

Quale strada prenderà questa sorta di angelo o demonio, giano bifronte? Quella dell’emancipazione umana o quella di un’oppressione potenzialmente ancora più cupa, e disumanizzante, di quelle del passato?

Questo è il dilemma fondamentale del nostro tempo. E il problema è che la soluzione oggi non la dà la politica democratica, orientata all’etica dei diritti, ma l’economia delle disuguaglianze, e del profitto dei pochi a scapito dei molti; o una politica non libera, che pure calpesta i diritti, sua alleata, e che si fa strada anche in Occidente.

Cambiare l’economia

In che modo l’economia può tornare a servire la politica democratica e l’etica dei diritti? Cosa fare affinché lo sviluppo tecnologico ed economico imbocchi la strada dell’emancipazione e della prosperità, e non quella dell’oppressione e della miseria per buona parte dell’umanità?

Ho scritto il Manifesto per dare risposte a questi interrogativi. E per convincere dell’importanza di questa sfida, decisiva per il benessere e anche per la nostra libertà, per le nostre vite. È un libro quindi che parla innanzitutto di come cambiare l’economia, orientandola su quattro punti cardinali: la creazione e la diffusione dell’innovazione (l’unica autentica via, nel lungo periodo, per la prosperità); la riduzione delle disuguaglianze, sia quelle economiche nel lavoro, nei redditi e nella ricchezza, sia quelle generate da altre forme di discriminazione, culturali e politiche; la tutela degli ecosistemi, con politiche ambientali centrate sull’innovazione e sulla sinergia fra partecipazione sociale e intervento pubblico, da affiancare ai privati e al terzo settore; e come principio vivificatore di questi obiettivi, che dà valore tanto alla competizione quanto alla cooperazione, la partecipazione, sociale, economica e politica, affinché ogni persona possa aspirare a realizzare sé stessa.

Cambiare la politica

Ma il libro parla anche, allo stesso modo, di come cambiare la politica, perché se questa si è ritrovata asservita al profitto di pochi e non al benessere dei molti è anche per sua responsabilità. E poi perché è inutile capire come cambiare l’economia, se non si comprende anche con quali forze è possibile farlo, se non si entra nel cuore della crisi delle nostre democrazie e non si torna a dare alle persone che credono nell’ideale di libertà e uguaglianza, nei diritti umani complessivamente intesi, un orizzonte possibile, ragioni e strumenti per raggiungerlo.

Cambiare la politica significa, fra l’altro, modificare la forma di governo, le leggi elettorali, il finanziamento e il funzionamento dei partiti, sapendo ovviamente che la strada non è mai sicura, non vi è una formula certa nella storia, ma che (come per l’economia) vi sono però norme e condotte che servono ad aumentare le possibilità che si consolidi una sana e libera democrazia.

Ma cambiare la politica significa anche tenere viva la speranza di un ordine internazionale fondato sulla cooperazione e sullo stato di diritto, premessa per una riforma davvero incisiva delle regole economiche globali e del capitalismo, una speranza ancora più essenziale nei venti di guerra. E cercare di compiere passi concreti per arrivarci: passi economici, anche, innanzitutto, come la lotta alla speculazione finanziaria, accordi per tassazioni progressive, per l’equità ambientale, per la condivisione delle conoscenze: in modo da combattere in modo efficace le disuguaglianze, mettere in campo efficaci politiche per l’ambiente, promuovere la creazione e diffusione dell’innovazione; e salvare il commercio globale e assicurare la pace (en passant, è l’esatto contrario di quello che stiamo facendo).

Battaglia cultura e sociale

Riformare l’economia e la politica significa anche ingaggiare una battaglia, culturale e sociale, per far sì tutti coloro interessati al cambiamento si riconoscano e si organizzino; contrastando il potere, oggi dominante, dei giganti economici e tecnologici, e quello degli autocrati loro alleati.

Un punto deve essere chiaro: nell’orizzonte alternativo all’etica del profitto e della sopraffazione, cioè nell’ideale progressista dei diritti umani allargati (civili e politici, sociali, ambientali), la dimensione economica svolge un ruolo centrale.

Economia, etica e politica sono fra loro inscindibilmente legate. Non salveremo le nostre democrazie, non possiamo sperare di dare alla politica valore e qualità, se non affrontiamo le questioni economiche fondamentali: la politica deve tornare a mettere al centro la lotta alle disuguaglianze e la tutela dell’ambiente e, con esse, porsi il problema di come cambiare l’attuale sistema economico e ricostruire le basi della prosperità (quelle basi che, contrariamente a quel che molti credono, il nostro sistema economico distrugge: anche questa verità è parte della battaglia culturale del Manifesto).

I rapporti di potere

Ovviamente non bastano le proposte, più o meno buone. Sarebbe ingenuo pensarlo. Dietro il dibattito delle idee si muovono i rapporti di potere. Ed è questo il terzo ingrediente del libro: l’analisi dei rapporti di potere, nella loro evoluzione e fino agli ultimi anni, con l’ascesa dei due leviatani così contrapposti eppure così simili, quello di Donald Trump ed Elon Musk e quello del capitalismo autoritario.

Se nell’ultimo mezzo secolo ha potuto affermarsi una visione dell’economia disumanizzante, che sta distruggendo le democrazie e gli ecosistemi, fa crescere le disuguaglianze e i conflitti, frena la crescita e l’innovazione, genera infelicità, ebbene tutto questo è successo perché le forze a cui conveniva hanno ingaggiato e vinto, dagli anni Settanta del Novecento, prima negli Stati Uniti e poi (quasi) ovunque, una battaglia di potere, politica e culturale.

Fra l’altro hanno convinto i cittadini che l’economia (che questa economia figlia di ben precisi rapporti di potere) fosse una disciplina oggettiva e neutra, come le scienze dure, sottoposta a leggi immodificabili. Non c’è alternativa. Decostruire questo colossale inganno, ideologico, è forse il compito più alto che uno storico dell’economia o del pensiero possa darsi, nel nostro tempo. Ed è la premessa culturale affinché gli esseri umani tornino padroni del loro destino, tornino a fare la nostra storia, attraverso una politica, democratica e libera, che trasforma l’economia. Oggi in cui la potenza umana è così terribile e splendente, tutto questo è non solo desiderabile, e possibile, ma indispensabile.

Emanuele Felice ha da poco pubblicato Manifesto per un'altra economia e un'altra politica (Feltrinelli)

================

Gli Usa sono ancora la più grande democrazia del mondo?

Il Democracy Index 2024 dell’Economist Intelligence Unit, ha confermato per gli Stati Uniti lo status di flawed democracy assegnato dal 2016. E ora le misure di Trump in tema di dazi e immigrazione, ad esempio, hanno suscitato interrogativi sulla loro compatibilità con i valori democratici condivisi

Gli Stati Uniti d’America, paese simbolo della tradizione costituzionale liberale e riferimento storico per la democrazia moderna, si trovano oggi al centro di una riflessione sulla qualità del proprio assetto democratico. Secondo il Democracy Index 2024 dell’Economist Intelligence Unit, gli Usa occupano il 28° posto su 167 paesi, con un punteggio complessivo di 7,85 su dieci, confermando lo status di flawed democracy assegnato dal 2016.

I numeri

Il dato più rilevante riguarda il funzionamento del governo, che si attesta a 6,43, il più basso tra le democrazie avanzate. Nonostante un sistema elettorale solido e pluralista (9,17), permangono dinamiche che mettono alla prova l'efficacia e la percezione di legittimità delle istituzioni: elevata polarizzazione, influenza di gruppi di pressione economica e frammentazione del consenso sociale.

Nel 2024 si è registrata un’alta partecipazione elettorale (8,89), segnale positivo in un panorama complesso. Le elezioni si sono svolte regolarmente, con una transizione istituzionale ordinata. Tuttavia, persistono tensioni nel rapporto tra cittadini e istituzioni, alimentate dalla percezione di distanza e opacità nella gestione del potere pubblico.

Anche la cultura politica (6,25) mostra elementi di criticità. Sono emersi fenomeni come la sfiducia nei media tradizionali, la diffusione di contenuti polarizzanti attraverso i social media e una crescente propensione verso soluzioni istituzionali non sempre in linea con i principi liberali. Questi aspetti riflettono trasformazioni generazionali e culturali che meritano attenzione e analisi.

Le libertà civili (8,53) continuano a rappresentare un punto di forza del sistema americano. Tuttavia, il dibattito pubblico ha sollevato interrogativi su temi sensibili come l’accesso al voto, i diritti riproduttivi, la sorveglianza digitale e le tensioni razziali. Si tratta di aree in cui, pur in un quadro di tutele formali, il confronto democratico si mostra talvolta fragile.

Le perplessità

Nel contesto attuale, alcune decisioni di policy recenti hanno sollevato perplessità. Le misure varate durante la presidenza Trump in tema di dazi e immigrazione, ad esempio, hanno suscitato interrogativi sulla loro compatibilità con i valori democratici condivisi, per via del loro impatto su pluralismo politico, funzionamento istituzionale e libertà civili.

Un caso esemplare è rappresentato dallo scontro tra l’amministrazione e oltre 150 università statunitensi, tra cui Harvard, Princeton, Yale e Mit. Le pressioni su contenuti didattici, personale accademico e indirizzo ideologico dei corsi hanno riacceso il dibattito sul principio di autonomia dell’istruzione superiore, da sempre considerato una garanzia di libertà civile.

Il Democracy Index evidenzia che, pur in presenza di solide istituzioni e libertà formali, permangono elementi che richiedono un monitoraggio attento e un impegno costante per la qualità democratica. Le sfide non riguardano solo i meccanismi elettorali, ma anche il tessuto sociale, culturale e istituzionale che sostiene la partecipazione pubblica.

In questo quadro, l’alta partecipazione politica rappresenta un potenziale motore di rinnovamento, se accompagnata da processi inclusivi e trasparenti. Riconoscere le criticità non implica disconoscere i punti di forza, ma offre l’occasione per rafforzare un modello democratico che continua a rappresentare un riferimento globale, pur nella consapevolezza che ogni democrazia richiede manutenzione, adattamento e fiducia condivisa.

© Riproduzione riservata

===============

La grande fuga dalla democrazia, l’Italia e la profezia di Saramago

Nel suo Saggio sulla lucidità, il premio Nobel per la letteratura racconta un paese in cui cittadini si ribellano votando in maggioranza scheda bianca. Uno scenario che potrebbe verificarsi anche da noi, nel 2027, con gli italiani che disertano in massa le urne

«Era passata la mezzanotte quando lo scrutinio terminò. I voti validi non arrivavano al venticinque per cento, distribuiti fra il partito di destra, tredici per cento, il partito di mezzo, nove per cento, e il partito di sinistra, due e mezzo per cento. Pochissimi i voti nulli, pochissime le astensioni. Tutte le altre schede, più del settanta per cento, erano bianche».

Si chiude così il primo capitolo del Saggio sulla lucidità, libro dello scrittore portoghese José Saramago, premio Nobel per la letteratura nel 1998. Pubblicato nel 2004, è una radicale e impietosa critica del sistema politico incapace di dare risposta ai bisogni di un paese immaginario. I cui cittadini si ribellano utilizzando un’arma inconsueta, il voto. Nel senso che votano in maggioranza scheda bianca, determinando il collasso dello stato. Un racconto fantastico che si rivela però un esercizio visionario.

La crisi dei sistemi politici

La crisi che negli ultimi anni ha investito i sistemi politici non ha risparmiato alcun paese democratico. Ma se esiste un laboratorio avanzato per comprendere che cosa sta accadendo alle democrazie occidentali, questo è l’Italia.

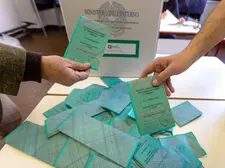

Eravamo una volta il paese con il livello più alto di partecipazione al processo della democrazia rappresentativa. Fino al 1979 votava alle politiche più del 90 per cento degli aventi diritto. E mai, nei trent’anni seguenti, si era andati al di sotto dell’80 per cento. Poi la palla ha cominciato a rotolare sempre più velocemente.

Nel 2013 l’affluenza è scesa al 75 per cento e alle ultime elezioni politiche del settembre 2022 non ha superato nemmeno il 64 per cento. Ma se si tiene conto del voto degli italiani all’estero, allora non va oltre il 60 per cento. E prendendo in esame i soli voti validi, siamo al 58 per cento degli aventi diritto.

Cinque milioni di voti evaporati

In quattro anni e mezzo, dal marzo 2018 al settembre 2022, sono evaporati cinque milioni di voti: un numero pari a quello di tutti gli abitanti della Sicilia, o metà della Lombardia. E la discesa a rotta di collo è continuata alle europee del 2024, quando i voti validi sono stati appena il 45 per cento del corpo elettorale. Per non parlare delle consultazioni regionali e comunali.

Nel 2022 si è recato alle urne lo stesso numero di elettori che aveva votato nel 1953, quando l’Italia aveva 45 milioni di abitanti. Le ragioni del progressivo e inarrestabile disinteresse per il voto sono così tante che è difficile elencarle.

Leggi elettorali che impediscono ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti. L’incapacità della politica di affrontare e risolvere i problemi. Le promesse vane e mai onorate dei partiti. Ma anche una classe dirigente palesemente sempre più inadeguata e irresponsabile che anziché perseguire l’interesse collettivo ostentatamente persegue il proprio. Non sempre con metodi trasparenti o accettabili.

Il risultato è che i governi di volta in vota alternatisi alla guida dell’Italia hanno visto crollare progressivamente la base della propria rappresentanza popolare. l’attuale governo si regge sul consenso più basso mai registrato e più modesto di tutti i paesi democratici. E per converso ha i margini di potere più ampi di qualunque governo precedente. La coalizione capeggiata da Giorgia Meloni ha raccolto il 24,7 per cento dei voti validi ma controlla il 60 per cento dei seggi parlamentari.

Orizzonte 2027

La democrazia italiana è gravemente malata. Secondo i sondaggi Ipsos l’area dell’astensionismo è salita dal 39 per cento di prima delle elezioni politiche del 2022 al 46,5 per cento. Ed è qui che la realtà rischia di incamminarsi a passi imprevedibilmente rapidi verso la visione di Saramago.

Che cosa accadrebbe se in Italia la stragrande maggioranza degli elettori nel 2027 non andasse a votare? Cioè se la democrazia rappresentativa per come l’abbiamo conosciuta da ottant’anni a questa parte implodesse per decisione degli elettori, privando la politica (tutta la politica) della legittimità di governare? Per la Costituzione italiana la sovranità appartiene al popolo, e questo è incontrovertibile: me se il popolo dovesse di propria iniziativa rinunciare alla sovranità, quali sarebbero le conseguenze? Chi potrebbe esercitare la sovranità, e in che modo? In un primo momento forse con la proclamazione dello stato d’emergenza, che consenta al governo centrale scaduto e delegittimato di andare oltre l’ordinaria amministrazione? Già, ma dopo?

Chi è al potere difficilmente vorrebbe rinunciarvi, e sarebbe disposto a percorrere qualunque strada per mantenerlo.

Conservare il potere

La storia di questo paese, da questo punto di vista, offre molteplici spunti. Insegna, per dirne una, che non sempre tutti gli apparati dello stato si sono prodigati nella difesa della democrazia. Ma che anzi hanno protetto chi collaborava con forze reazionarie intenzionate a sovvertire la repubblica. Tanto tempo è passato dai tentativi di colpo di stato rivelati da coraggiose inchieste giornalistiche negli anni Settanta, o dai piani di logge massoniche deviate in combutta con organizzazioni neofasciste e schegge infedeli dei servizi segreti. Schemi che appartengono al passato e oggi non più applicabili.

La strategia per la conservazione del potere potrebbe però prendere altre forme, seguendo magari l’esempio delle autocrazie che stanno contagiando anche gli Stati Uniti d’America. Del resto la democrazia rappresentativa italiana non sta già da tempo incrociando certe modalità di gestione del potere che sia pure alla lontana ne ricordano certi aspetti? Basta pensare all’uso smodato dei decreti legge, che tracima nell’incostituzionalità, con il parlamento ridotto a ratificare le decisioni dell’esecutivo senza alcun distinguo.

Un sistema che ha espropriato i nostri rappresentanti del potere legislativo. In un modo così smaccato che già qualche anno fa il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si lasciò sfuggire un’idea clamorosa per confinare definitivamente il parlamento a una funzione ancillare: far votare le leggi del governo soltanto ai capigruppo.

Scenario inquietante

Le premesse per uno scenario inquietante ci sarebbero quindi tutte, anche a giudicare dalle tentazioni che ogni tanto affiorano senza pudore nell’attuale maggioranza di governo, nemmeno troppo lontane dalla realtà, e che prenderebbero tragicamente forma. Ma in ogni narrazione distopica che si rispetti irrompe sempre l’imprevedibile componente umana.

Ed è l’elemento capace di sovvertire un destino già scritto per il 2027 che abbiamo immaginato, l’anno in cui si potrebbe andare a votare per la terza Repubblica con l’elezione diretta del premier. Ma le urne verrebbero clamorosamente disertate dagli italiani, precipitando il paese nell’incubo prefigurato vent’anni fa da José Saramago.

Com’è noto, la democrazia non è un regalo del cielo. Come non è scritto da nessuna parte che debba durare in eterno. In passato l’abbiamo già sperimentato, verificando come un sistema democratico sia anche capace di suicidarsi. E va detto chiaramente non senza angoscia che oggi esistono le condizioni perché un nuovo suicidio non sia poi così impossibile.

Che un racconto di come la nostra democrazia possa arrivare a quel punto serva di lezione ai partiti politici e ai loro leader, impegnati al massimo per agevolare il suicidio, è l’unica speranza custodita in questo libro, 2027. Fuga dalla democrazia (Solferino).

© Riproduzione riservata

===============

La democrazia e gli eversivi. Così torna il dilemma di Weimar

A proposito della stretta tedesca contro la formazione di Weidel & co: quando i partiti dell’estrema destra europea contano sul sostegno di superpotenze massimamente interessate alla diffusione capillare e su vasta scala di idee polarizzanti e para-eversive, le istituzioni democratiche sono giocoforza chiamate a contromisure forti

Tra le molte guerre non dichiarate, una è la più obliqua e ineffabile: la militanza democratica di alcuni Stati europei contro i partiti estremisti. In questo conflitto, la battaglia più recente ha riguardato la classificazione di Alternative für Deutschland (AfD) come partito di estrema destra, potenzialmente incompatibile con l’ordine democratico, mossa che consente alle autorità tedesche una più occhiuta attività di sorveglianza.

A pochi mesi dal controverso intervento della Corte costituzionale romena sulle presidenziali del 2024, questo ulteriore passaggio sembra iscriversi nell’arco di una vigorosa strategia di contenimento delle forze di destra.

Non che per la Germania l’approccio muscolare risulti inedito. Come per reazione alla disgraziata leggerezza con cui la Repubblica di Weimar si lasciò conquistare dal partito nazionalsocialista per via elettorale, già dai primi anni del Secondo dopoguerra la Corte costituzionale federale aveva posto limiti rigidissimi all’attività dei partiti. Nel 1956, i giudici di Karlsruhe dichiararono il loro sempiterno impegno nei confronti di una militanza democratica che rifiutava qualsiasi posizione di neutralità nei confronti dei partiti anti sistema.

Per “militanza democratica” s’intende quella serie di misure amministrative e giudiziarie mediante cui le istituzioni di uno stato democratico restringono i margini di libertà di individui e gruppi che vengono classificati come pericolosi per l’esistenza stessa dello stato. Si tratta di individui e gruppi che, apertamente o in segreto, fanno uso degli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni democratiche per raggiungere l’odioso obiettivo di smantellare quelle stesse istituzioni.

La posizione di quanti sostengono la democrazia militante è da sempre radicale e stentorea: non è ragionevole consentire ai nemici delle istituzioni di farsi scudo delle tutele universalmente garantite dallo stato di diritto per demolire lo stato di diritto. Detto altrimenti, la democrazia non può concedersi il lusso di essere democratica con chi democratico non è.

Se negli ultimi decenni questa postura engagée si era ammorbidita, le attuali circostanze impongono una nuova levata di scudi. La necessità di uno scrutinio vigile della vita interna ed esterna dei partiti riemerge infatti con vistosa urgenza, dacché una sorta di “internazionale conservatrice”, che occhieggia alla destra più oscena, va consolidandosi lungo l’asse dell’Atlantico, difesa da novelli Voltaire come JD Vance e Marco Rubio.

Quando i partiti dell’estrema destra europea contano sul sostegno di superpotenze massimamente interessate alla diffusione capillare e su vasta scala di idee polarizzanti e para-eversive, le istituzioni democratiche sono giocoforza chiamate a passare al vaglio ogni dichiarazione, assunto e presa di posizione.

La partecipazione al gioco democratico presuppone il rispetto per le regole del gioco: quando questo rispetto viene meno, il gioco finisce.

Non stupisce tuttavia che i critici di un tale approccio ridestino un timore già avanzato da un passionario democratico come Hans Kelsen proprio al capitolare di Weimar: una democrazia che pone limiti a un partito, solo perché l’ideologia di questo non piace alla maggioranza del paese, non può considerarsi una democrazia.

Ma c’è di più: con un tragico e imponderato effetto di ritorno, quei limiti, posti in piena coscienza a difesa della democrazia, potrebbero un giorno essere utilizzati proprio contro chi li aveva posti. Come accade oggi in Turchia, il bronzo risonante della militanza democratica inguaina spesso il pugno duro del governo.

La questione che interroga tutti, quindi, concerne l’efficacia prima che la giustizia: davvero si pretende di fermare l’ondata para-eversiva con il tintinnar di manette? Non c’è il rischio che il contenimento consenta ai leader anti sistema di presentarsi come martiri della libertà di parola? Ci ritroviamo dunque con un dilemma pienamente weimariano, nella speranza, persino direi fiducia, di potervi trovare una soluzione meno fatale.

© Riproduzione riservata

===============

La democrazia come sinonimo dell’assenza di conflitti è stata utile alla destra

Quanto all’antifascismo, un ciclo sembra essersi compiuto con l’appello di questi giorni alla sobrietà. Ma i motivi sono molto più profondi, a cominciare da una questione generazionale che ormai interpella la quasi totalità degli italiani, per continuare poi con il riconoscimento che antifascismo e democrazia vanno in crisi quando mirano a una falsa unione piuttosto che a una reale separazione

Quanto alla recezione pubblica del 25 aprile, è difficile non riconoscere che un ciclo storico sembra essersi compiuto. Un ciclo che comincia probabilmente con l’improvvido discorso di Violante del 1996 e che termina con l’invito paternalistico di questi giorni alla sobrietà, come se l’antifascismo contenesse in sé una retorica carnevalesca e non fosse invece per sua essenza una tragica memoria dei morti. Dobbiamo ritenere tutto ciò intollerabile, ma forse ci conviene contestualizzare questa malinconia epocale per provare così a dirci la verità.

Certo, c’è innanzitutto un cambiamento generazionale, del quale gli storici ci mettono sull’avviso da tanto tempo. Mio figlio di nove anni durante la manifestazione del 25 aprile mi ha detto: «Papà, c’è quasi tutta la città… ci sono tutti, ma solo i vecchi». Più o meno la stessa cosa che intendeva dire Foa quasi trent’anni fa (guarda caso contemporaneamente al discorso di Violante): «L’antifascismo come referente del nostro sistema politico si sta esaurendo. Ma soprattutto esso ha da tempo cessato di essere un “valore” nella coscienza diffusa; chi ha meno di quarant’anni e non ha avuto genitori che l’hanno assillato di ricordi partigiani, ha mille ragioni per non saperne nulla. O meglio, per dare altri nomi alla ricerca dei nuovi valori del tempo presente».

Il tramonto della politica

Ora, se ci pensiamo un istante, i suoi quarantenni di allora sono i settantenni di oggi. È un dato sconcertante, se accostato alla retorica con cui oggi siamo ossessionati dal far avvicinare alla politica le nuove generazioni. Dovrei dedurne che il tramonto della politica non vale solo per mio figlio, ma anche forse per mio padre. Forse ci fa comodo pensare che si tratti di attirare i giovani, piuttosto che fare i conti con questo “insieme generazionale” assai più complesso.

Ma non ricordo tutto questo per pessimismo, tutt’altro. Mi colpiscono la serenità e la speranza con cui Foa si approccia a un tempo in cui la coscienza diffusa sembra aver congedato l’antifascismo. Se saremo all’altezza, sapremo inventare le parole per dirlo di nuovo, per rivendicare ancora libertà, dignità, giustizia. A partire dalla convinzione che il nostro intento è sostituire la forma prevalente di vita economica con una forma di vita politica: la grande utopia del Novecento.

La situazione è però ulteriormente complicata se pensiamo all’evidenza per cui ad essere in crisi non è l’antifascismo, ma la democrazia. Una democrazia alla cui degenerazione ha certo contribuito quel ciclo storico menzionato. Dall’ambiguità di Violante alla tracotanza di La Russa, l’impianto che ha prevalso è che per dirsi democratici non sia più necessario dirsi antifascisti, come se la storia post-bellica sia stato un nuovo inizio in grado di cancellare il passato.

Alla memoria comune si sostituisce la convinzione che la democrazia sia in sé cancellazione dei conflitti, omologazione culturale e politica. Non c’è alcun motivo per celebrare la divisione tra vinti e vincitori e tra oppressi e oppressori, se ciò che dobbiamo cercare è la concordia. Una democrazia aconflittuale si è imposta e un suo ingrediente fondamentale è stato probabilmente questa minimizzazione dell’antifascismo.

Rompere con la tradizione dialettica

Tutto questo è stato utile alla destra. Ma perché anche la sinistra ha rotto con la propria tradizione dialettica abbandonando il conflitto come categoria di analisi critica della società? Pur sapendo che una democrazia senza conflitto non ha più bisogno dell’antifascismo e forse neppure della sinistra.

È proprio questa nozione conciliante della democrazia quella che la rende sempre più somigliante all’autoritarismo, nelle sue versioni più cupe che la storia del tempo presente ci prospetta con abbondanza di esempi. Che cosa hanno davvero in comune Trump, Putin, Netanyahu e Meloni? Sono tutti sempre più ossessionati dall’idea che una democrazia funzioni dove l’identità che vince resta unica e le differenze – di qualunque tipo - sono perseguitate ed espulse.

Da questo punto di vista, la sinistra dovrebbe ritrovare il coraggio di rivendicare soprattutto ciò che hanno in comune 25 aprile e 1 maggio. Entrambe non sono feste di tutti, ma di una parte. Gli antifascisti non sono uguali ai fascisti, come i lavoratori non sono uguali a coloro che sempre di più li opprimono. In un libro preziosissimo lasciatoci in eredità, Mario Tronti annota: «non di ecumenica unità c’è bisogno, ma di una nuova essenziale divisione. Tra le forze conflittuali in campo, da un nuovamente necessario punto di vista di parte, la grande iniziativa, strategica, sarebbe quella di pensare e praticare al posto di una falsa formale unione una vera sostanziale separazione».

Non dimenticarci che dietro ogni adesione all’antifascismo pulsa l’insoddisfazione materiale nei confronti del tempo presente. Essere antifascisti (ed essere laburisti) vuol dire ancora oggi riconoscere la necessità del conflitto come punto sorgivo dei nostri valori.

© Riproduzione riservata

==============

==================

Commenti

Posta un commento