Cina Usa Europa Politiche industriali

Come l'America ha «regalato» alla Cina la sua arma di ricatto, che Xi usa contro Trump

È l’arma di ricatto più efficace che Xi Jinping ha potuto sfoderare nel corso della trattativa commerciale con Donald Trump: il monopolio quasi totale che la Cina ha sulle terre rare, essenziali soprattutto per produrre magneti dagli svariati usi industriali.

Questo dominio cinese è un problema perfino superiore per l’Europa, ancora meno provvista di filiere di approvvigionamento autonome. Gli ottimisti pensano che questo ricatto cinese sia destinato a esaurirsi nel tempo: una volta usato al tavolo negoziale, chi ne è stato vittima corre ai ripari. Qualcosa di simile accadde al Giappone nel 2010, quando subì un embargo di terre rare da parte cinese: da allora governi e industriali nipponici si sono attivati per trovare altri fornitori in giro per il mondo. In America la reazione è cominciata: si tornano a sfruttare miniere in disuso su territorio nazionale, i capitali pubblici e privati affluiscono in questo settore che era stato abbandonato. Poi c’è la creatività: già cominciano a spuntare innovazioni tecnologiche per produrre magneti senza l’uso di terre rare. Però non sarà possibile affrancarsi velocemente dalla dipendenza.

Quello che è sconcertante, è come si sia arrivati a questo punto. Perché un tempo a dominare la produzione e trasformazione di terre rare… erano gli Stati Uniti. Come gli americani nel corso dei decenni abbiano regalato alla Cina il controllo dei magneti prodotti con terre rare, lo ricostruisce un’inchiesta di Daniel Kishi, che appare sul sito di American Compass. È la storia di una catena di errori accumulati dai governi americani, e occidentali. Eccone i passaggi essenziali.

Le terre rare — un gruppo di 17 elementi chimici dalle proprietà magnetiche, ottiche e catalitiche — sono componenti essenziali nella produzione moderna, sia civile che militare. Entrano in componenti che (per adesso) non hanno alternativa, per esempio magneti potenti che convertono energia elettrica in moto e precisione. Questi magneti alimentano motori elettrici, robot, superfici di controllo aeronautiche, satelliti, finitura di missili, apparecchiature mediche.

La vulnerabilità dell’Occidente non sta nella rarità fisica delle rocce — difatti le terre rare non sono geologicamente rarissime — ma nella complessità del processo: estrazione, raffinazione chimica ad alta purezza, produzione di magneti affidabili in scala. Solo pochi paesi, e pochissime aziende, possono farlo in modo redditizio e su larga scala.

La Cina ha oggi un controllo molto ampio su questa catena: detiene il 70% dell’estrazione globale di terre rare (anche in altri continenti), il 90% della raffinazione e separazione chimica, e più del 90% della produzione di magneti a base di terre rare. Questa concentrazione dà a Pechino un potenziale «punto di strangolamento» (chokepoint) che può essere usato per mettere sotto pressione l’industria e la difesa di altri paesi, in particolare degli Stati Uniti.

Kishi ricostruisce come gli Stati Uniti una volta avevano una catena integrata «dalla miniera al magnete», ma l’hanno persa progressivamente. Negli anni ’50 e ’60 la miniera di Mountain Pass in California deteneva un dominio mondiale nella produzione di terre rare. Poi la ricerca negli Stati Uniti e in Giappone portò allo sviluppo del magnete neodimio-ferro-boro negli anni ’80 — un passo cruciale per la miniaturizzazione e l’industrializzazione di massa dei magneti potenti. General Motors creò Magnequench: produceva polveri e magneti negli Stati Uniti, che entrarono anche in applicazioni militari come i carri armati M1 Abrams.

Tuttavia, nel corso degli anni ’80 e ’90 diversi fattori indebolirono questa leadership americana. La concorrenza asimmetrica: la Cina, con una politica industriale diretta, sussidi, agevolazioni fiscali e senza vincoli ambientali, avviò la propria industria nascente delle terre rare e dei magneti. Nel 1992 Deng Xiaoping dichiarò pubblicamente il valore strategico delle terre rare per la Cina: «Il Medio Oriente ha il petrolio; la Cina ha le terre rare». Gli Stati Uniti permisero la vendita ad aziende cinesi di tecnologie chiave. Un esempio emblematico: nel 1995 GM vendette Magnequench a un consorzio che includeva aziende statali cinesi. Il comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS) avrebbe potuto bloccarla ma non lo fece. Subito dopo, la produzione negli USA cessò, venne trasferita all’estero e impianti chiave furono chiusi. Problemi di regolamentazione ambientalista negli Usa (ad esempio la miniera di Mountain Pass fu fermata dal 1998 per perdite di acque reflue) contribuirono al declino dell’industria domestica. Nel frattempo, la Cina consolidava la propria catena: tramite quote di esportazione, dazi, sgravi fiscali per i produttori nazionali, centralizzazione delle imprese, controllo delle transazioni e import/export. Questo rese la Cina il centro globale per le terre rare e i magneti.

Cosa si rischia? Se la Cina decide di esercitare la leva che detiene, può bloccare o ritardare l’esportazione di materiali critici, aumentare i costi d’ingresso per gli altri paesi, imporre condizioni contrattuali aggressive, come arma geopolitica.

Il precedente-chiave è una disputa fra Pechino e Tokyo nel 2010. Un incidente nel Mar della Cina orientale fu l’occasione per la Repubblica Popolare di limitare l’esportazione verso il Giappone; i prezzi delle ossidi delle terre rare salirono rapidamente. Un produttore statunitense (Molycorp) provò a riaprire Mountain Pass, entrò in Borsa per finanziare il rilancio. A quel punto la Cina ripristinò l’export e aumentò la propria produzione sovvenzionata, facendo crollare i prezzi in modo da far fallire l’industria americana. È una tattica illegale in base alle regole del commercio mondiale, ma usata sistematicamente da Pechino: vendere in dumping per uccidere la concorrenza estera sul nascere.

Kishi propone che la risposta passi attraverso una politica industriale attiva — non affidandosi solo alle forze del mercato — perché, visti i metodi cinesi, o si mette in campo tutta la forza dello Stato attraverso la politica industriale, oppure si subirà quella di altri.

Negli Stati Uniti, questa via richiede alcuni elementi fondamentali elencati in questa ricerca:

1. Ripristinare una catena integrata «dalla miniera al magnete» sul suolo statunitense o in paesi alleati, includendo estrazione, raffinazione, produzione di magneti. Non trattare queste fasi come industrie separate, bensì come un sistema unitario.

2. Utilizzare strumenti di politica industriale: prestiti pubblici, garanzie, contratti di acquisto a lungo termine con prezzi minimi garantiti per rendere economicamente sostenibili i progetti privati, protezione tramite dazi o altre misure contro la concorrenza predatoria di paesi sovvenzionati.

3. Coordinamento fra pubblico e privato: la pandemia ha mostrato (con Operation Warp Speed lanciata dalla prima Amministrazione Trump per accelerare la scoperta e produzione dei vaccini) che una stretta alleanza tra governo e industria privata può accelerare il progresso tecnico e industriale.

4. Protezione della nuova capacità: non solo costruirla, ma garantirne la continuità, evitare che i produttori vengano distrutti dalla concorrenza estera sovvenzionata, e assicurarsi che il know-how resti nel paese.

Kishi nota che ci sono alcuni segnali incoraggianti: per esempio, nel 2021 General Motors si è impegnata a ricostruire una catena di magneti domestica firmando contratti a lungo termine.

L’Amministrazione Trump ha avviato una partnership pubblico-privata con la società MP Materials che possiede la miniera di Mountain Pass, nella quale ha preso una partecipazione il Pentagono. Il modo in cui Xi Jinping ha usato con successo la sua arma di ricatto potrebbe accelerare il risveglio del gigante addormentato, quell’America che era stata nella posizione dominante prima degli altri.

=======================

Profondo rosso Volkswagen. Pesa la crisi dei chip olandesi

L’assalto congiunto dei dazi Usa e della concorrenza delle auto cinesi hanno portato il colosso tedesco a segnare una perdita secca di 1 miliardo di euro. Il braccio di ferro sulla nazionalizzazione olandese del produttore di chip Nexperia rischia di colpire come un’onda d’urto l'industria automobilistica europea e in particolare di Vw che potrebbe dover bloccare la produzione delle Golf

L’assalto congiunto dei dazi Usa (con una flessione del 7,9 per cento nelle consegne di veicoli ai clienti negli Stati Uniti) e della concorrenza delle auto cinesi (calo del 4 per cento delle vendite in Cina) ha portato Volkswagen, una delle architravi dell’industria tedesca, a segnare nel terzo trimestre una perdita netta di 1,07 miliardi di euro, appesantita anche dai costi legati al programma di ristrutturazione del suo marchio di alta gamma Porsche.

La guerra commerciale tra Usa e Cina rischia così di stritolare l’Europa dove si dirige il surplus cinese che non trova più sfogo negli Stati Uniti o di generare ritorsioni come il blocco cinese dell’export di chip verso la Ue nel conflitto tra le due superpotenze. È la tempesta perfetta.

Il gruppo tedesco, che conta dieci marchi automobilistici (tra cui Vw, Skoda, Porsche e Audi), ha subito la sua prima perdita trimestrale dal secondo trimestre del 2020, all’inizio della pandemia di Covid-19, dopo sei trimestri consecutivi di calo degli utili. Il fatturato del gruppo è tuttavia aumentato del 2,3 per cento, raggiungendo gli 80,31 miliardi di euro, spinto da un leggero aumento delle vendite di veicoli dell’1 per cento a livello mondiale. Ma diversi fattori contribuiscono a questa perdita. Il gruppo di Wolfsburg è penalizzato dal rallentamento di Porsche, che la scorsa settimana ha annunciato di aver registrato una perdita di un miliardo di euro nel terzo trimestre, a causa dei costi legati al suo riorientamento e al ritardo nel lancio dei suoi veicoli elettrici.

Un altro peso sono i dazi doganali americani. Passati dal 2,5 per cento al 27,5 per cento in aprile, poi ridotti al 15 per cento in agosto, le tariffe Usa continuano a pesare sull’export di Volkswagen, nonostante la presenza di uno stabilimento nel Tennessee. I marchi Audi e Porsche, tra i più redditizi, producono tutti i loro modelli al di fuori degli Usa.

Questi dazi doganali costano a Volkswagen «fino a 5 miliardi di euro all’anno», ha spiegato Arno Antliz, direttore finanziario del gruppo. Infine, i margini ridotti dei veicoli elettrici hanno contribuito al calo degli utili. Le loro vendite sono aumentate del 33 per cento nel terzo trimestre, ma questi modelli sono meno redditizi a causa del costo ancora elevato delle batterie.

Il gruppo ha lanciato un piano di ristrutturazione alla fine del 2022 per cercare di recuperare i propri margini. Il marchio Vw prevede il taglio di 35mila posti di lavoro entro il 2030 grazie a un piano sociale, pari al 29 per cento della sua forza lavoro in Germania, una prima storica.

La scarsa domanda di modelli elettrici ha portato il gruppo a sospendere temporaneamente la produzione in due dei suoi stabilimenti tedeschi questo autunno. Il gruppo mantiene le sue previsioni annuali, «nell’ipotesi di una disponibilità sufficiente di semiconduttori», mentre le case automobilistiche europee sono colpite da una crisi che riguarda il produttore di semiconduttori semplici Nexperia, che minaccia l’approvvigionamento dell’industria europea.

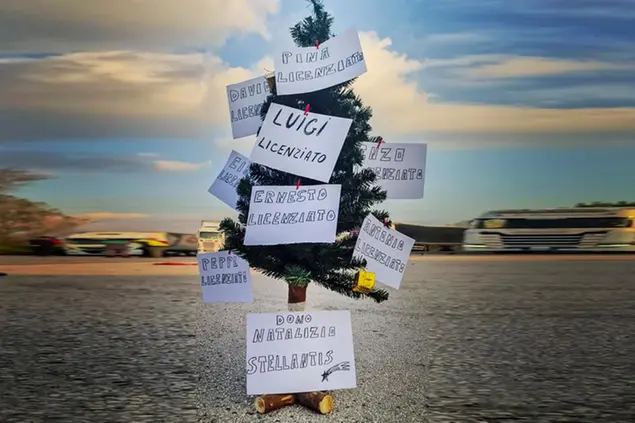

La carenza di semiconduttori, legata alla crisi di Nexperia e ai vincoli posti da Pechino, preoccupa anche Stellantis, che dopo i conti trimestrali ha perso fino a -10 per cento in Borsa e ha sospeso il 31 ottobre per mancanza di componenti l’attività produttiva nello stabilimento di Melfi.

Il governo olandese ha preso il controllo di Nexperia il 30 settembre, citando carenze nella governance e forti pressioni degli Usa. Il 4 ottobre il ministero del Commercio cinese per ritorsione ha bloccato le esportazioni dei prodotti dell’azienda dalla Cina. Mentre la maggior parte dei chip di Nexperia viene prodotta in Europa, circa il 70 per cento viene confezionato in Cina prima della distribuzione. La filiale cinese dell’azienda ha ripreso a vendere prodotti ai clienti cinesi. Nexperia (12.500 dipendenti), che faceva parte del gigante dell’elettronica olandese Phillips, è stata acquisita nel 2018 dalla società cinese Wingtech Technology.

Il braccio di ferro sulla nazionalizzazione da parte del governo dell’Aia di Nexperia rischia di colpire come un’onda d’urto l’industria automobilistica europea e in particolare di Vw, che potrebbe fronteggiare il rischio di blocco sulla produzione della Golf. Il chip di cui si parla è diffuso nel settore auto e costa pochi centesimi l’uno, ma può bloccare le catene di montaggio degli stabilimenti europei.

=======================================

Crisi Volkswagen e Stellantis, la sindacalista Kirton-Darling: «Basta con l’ossessione dei profitti. Serve un piano europeo»

«Il problema non sono gli obiettivi climatici ma la mancanza di strategia industriale. Le aziende hanno privilegiato la massimizzazione dei profitti e la politica non ha usato leve». Intervista alla segretaria della confederazione industriAll Europe, che rappresenta i lavoratori del settore auto

Judith Kirton-Darling è la segretaria generale di industriAll Europe, la confederazione europea di sindacati che rappresenta anche i lavoratori metalmeccanici. In questa fase critica per il comparto auto – da Volkswagen a Stellantis – coordina le lotte dei lavoratori del settore. Che chiedono una risposta comune alla crisi.

Il capo negoziatore della IG Metall, che rappresenta i lavoratori metalmeccanici tedeschi, ha appena annunciato che un primo accordo con Volkswagen è stato raggiunto, ma «prevede contributi dolorosi da parte dei dipendenti». Questa crisi sarà pagata dai più deboli?

Sicuramente è un passo importante che IG Metall sia riuscita a mettere in cassaforte l’accordo Volkswagen sulla sicurezza del lavoro fino al 2030. Mentre iniziano ad arrivarmi i dettagli dell’accordo, posso dire che soluzioni negoziali e che coinvolgano i lavoratori sono l’unica strada per affrontare la crisi del settore. Abbiamo scritto a von der Leyen insistendo sulla necessità di un piano industriale europeo che veda i lavoratori seduti al tavolo, non inseriti nel menu; da questo bisognerebbe partire, nel dialogo strategico da lei annunciato per gennaio.

L’estrema destra europea – compresa quella meloniana – usa la crisi del settore auto come argomento per attaccare le politiche climatiche, come se fosse tutta colpa del piano verde europeo. Ma è davvero così?

Certo che no. La crisi del settore automotive è dovuta a una serie di fattori combinati oggi in una tempesta perfetta. Chi dà tutte le colpe al green deal europeo fa opportunismo politico, populismo; ma non affronta le questioni fondamentali. Il punto problematico non sta negli obiettivi climatici in sé, ma nell’assenza di una strategia industriale su come raggiungerli. E poi c’è il secondo punto chiave: nel settore automobilistico le compagnie portano avanti una strategia estrema di massimizzazione dei profitti, che si traduce in una enorme pressione sulla forza lavoro e su tutta la catena, e che comporta anche delocalizzazioni. Una strategia simile porta enormi dividendi oltre che altissimi stipendi per gli amministratori delegati, ma svia dagli investimenti necessari per la trasformazione.

Le aziende hanno preferito enormi profitti immediati invece che investimenti lungimiranti?

Proprio così. Sono arrivate a raddoppiare la produzione europea legata a motori a combustione interna in un momento in cui era chiaro che l’elettrificazione era in arrivo; ma siccome gestire questa transizione tramite investimenti avrebbe ridotto i margini di profitto, hanno privilegiato questi ultimi.

La politica non ha usato leve, considerando anche i finanziamenti pubblici a questo settore? Stellantis (fu Fiat) ne ha avuti...

La politica non ha usato leve: i sindacati italiani lamentano proprio la prolungata assenza di strategia industriale nell’automotive. Abbiamo un problema, in Italia e più in generale in Europa: mancano condizionalità sociali (ovvero obblighi per le imprese) perché possano accedere agli investimenti. Stellantis e Tavares non hanno mai nascosto – anzi hanno esibito orgoglio – di essere una compagnia che spreme profitti il più possibile. Ma nel lungo termine questa strategia non è sostenibile, anzi è come una droga: per mantenere le aspettative degli azionisti spremi sempre più, a detrimento della resilienza dell’industria. Il bello è che ora si dice ai lavoratori che dovranno pagare loro il prezzo della mancanza di politiche industriali e dell’avidità delle corporation. Nel caso di Volkswagen ha giocato anche un terzo elemento chiave: il sorpasso globale. Volkswagen è rimasta fregata dal mercato cinese. Il bello è che ora si dice ai lavoratori che dovranno pagare loro il prezzo della mancanza di politiche industriali e dell’avidità delle corporation.

Tra estrema destra arrembante (Meloni) e governi in tilt (Scholz), il fatto che in questa fase l’Europa appaia politicamente fragile condiziona il quadro e i negoziati?

Sì: il contesto politico rende questa crisi ancor più sfidante. Abbiamo una serie di governi non inclini a cercare soluzioni europee, ma nessuno – né l’Italia né la Francia né la Germania – può gestire questa crisi da solo. Ci serve un piano comune, anche perché il settore auto è estremamente integrato nel mercato interno, oltre al fatto che Cina e Usa pongono sfide in termini di politiche industriali e misure commerciali. Noi sindacati abbiamo chiesto da tempo un piano comune, invece l’attitudine a cercare soluzioni nazionali complica la situazione.

Lei accennava a un effetto domino. Ad esempio la crisi Volkswagen ha un impatto sull’indotto in Italia. È in grado di calcolarlo?

In particolare le regioni del Nord Italia sono molto integrate nell’industria automobilistica tedesca. Su due piedi non sono in grado di quantificare, ma posso far riferimento a uno studio prodotto qualche anno fa dalla European Association of Automotive Suppliers (Clepa). Il rapporto indicava che la trasformazione nel settore auto minacciasse 74mila posti di lavoro in Italia; parte di quella cifra sarà riferita all’industria domestica e a Stellantis, ma una fetta consistente è legata ai cambiamenti in Germania.

Il nuovo mandato di von der Leyen – che ha annunciato per gennaio un “dialogo strategico” sul settore auto – è partito sotto due bandiere: la “competitività” e il “clean industrial act”. Le paiono risposte all’altezza della crisi?

Avevamo chiesto un piano industriale che integrasse il green deal e in teoria il “clean industrial act” nasce con questo scopo, dunque è benvenuto. Il ritornello della competitività invece è in sé un ritorno al passato, dato che già la strategia di Lisbona del 2000 parlava di competitività, di aumento della produttività… La ricetta è sempre la stessa e non affronta le questioni fondamentali dell’economia europea. Una riguarda gli investimenti: una delle debolezze fondamentali è che avvengono senza chiedere condizionalità, senza pretendere che restino in Europa. L’altra riguarda la domanda: basta leggere i rapporti della Banca europea degli investimenti per trovare che la domanda interna è un elemento chiave. Va supportata, e invece abbiamo ancora mezza Europa con salari reali che sono al di sotto degli anni passati, mentre le aziende massimizzano i profitti.

Investire nei lavoratori innescherebbe un circolo virtuoso?

Assolutamente: investire nella forza lavoro, in infrastrutture e trasformazione industriale è quel che dovremmo fare. Invece parte della retorica attuale sulla competitività resta legata alle politiche dell’austerità. Ma le pare congruente che von der Leyen annunci la sua come una “Commissione degli investimenti” mentre al contempo molti paesi sono sottoposti a disciplina per i vincoli fiscali? A parole, il rapporto Draghi considera che si debba investire nella forza lavoro; ma poi continua a non riconoscere il valore del nostro welfare state (lo stato sociale) nel creare la coesione sociale che dice essere il fondamento della produttività futura.

Inizialmente von der Leyen non aveva neppure previsto lavoro e diritti sociali nel portafogli della commissaria Mînzatu. In tutto questo il governo Meloni – come hanno fatto anche altri da Orbán a Sunak – mina il diritto di scioero. Cosa pensa della tendenza a prendere di mira sindacati e scioperi?

Il diritto di sciopero è sempre tra le prime vittime delle tendenze autocratiche e della destra in generale: siamo la sentinella delle derive in corso. Il colmo è che tutto ciò è pure controproducente: ci sono massicce evidenze, raccolte non solo dai sindacati ma dai bastioni del neoliberalismo come il Fondo monetario internazionale o la Banca mondiale, che mostrano come relazioni industriali forti e stabili siano fondamentali per il successo economico delle aziende e dei paesi. L’attacco allo sciopero è di fatto un attacco alla negoziazione collettiva, e oltre a essere sbagliato è controproducente per la tanto osannata “competitività”.

Tra Stellantis e Volkswagen, condividere strategie sindacali a livello europeo conta?

Quando il sole splende no, ma quando piove – come oggi sul settore auto – vedi quanto sia importante che gli amici arrivino con gli ombrelli. A febbraio i sindacati italiani saranno con noi a Bruxelles a protestare.

====================================

Il bilancio, le armi, gli “affari” con Trump: von der Leyen e Metsola snaturano l’Ue

La presidente di Commissione trasforma il budget europeo in uno strumento per allineare al suo volere le scelte dei governi. La nazionalista maltese, già simbolo del flirt con le destre estreme, spinge sulla deregulation e manda messaggi alle aziende americane

Ursula von der Leyen e Roberta Metsola, vertici della Commissione europea e dell’Europarlamento, simboli della rottura degli argini verso l’estrema destra, stanno forzando l’architettura dell’Ue fino a snaturarla. Una timida reazione arriva: in queste ore l’Europarlamento punta i piedi contro il progetto di bilancio di von der Leyen, mentre qualche sopracciglio si alza per le spinte di Metsola sulla deregolamentazione. I due dossier possono sembrare aridi e tecnici, invece proprio su questi due capitoli si decide la piega politica che l’Ue prenderà.

La regista von der Leyen

Von der Leyen ha promesso a Trump che gli europei avrebbero speso tanto in armi ed energia Usa, fossili inclusi; ma siccome non può essere l’Ue, in teoria, a imporre queste spese, la presidente sta piegando l’intera cornice europea su questo obiettivo. Ha introdotto sistemi di monitoraggio delle spese nazionali, utilizzando sia RePower Eu – con l’argomento di verificare lo stop all’energia russa – per controllare gli acquisti di energia, che la roadmap della difesa per accertarsi che gli stati aumentino le spese militari secondo quanto fissato al summit Nato dell’Aia. Non finisce qui: anche il modo in cui von der Leyen ha congegnato il quadro finanziario dell’Ue per il 2028-2034 è fatto per darle ampio margine di manovra, o meglio, ampio margine di pretesa verso gli stati membri.

La presidente accentratrice si è assicurata la compiacenza dei governi ritagliando una parte di bilancio sotto forma di buste nazionali. Lo “stile Pnrr” vuol dire pure che l’Ue rinuncia a un ruolo di vigilanza sull’impatto dei fondi e lascia ai governi ampia discrezione sulla distribuzione dei soldi Ue. In cambio delle risorse, però, von der Leyen pretende riforme. E, mentre in pandemia c’era stato un consenso politico sulle transizioni verde e digitale, stavolta la presidente punta sull’industria militare e l’economia di scala. Da alcuni accenni che von der Leyen stessa ha fatto (come quando ha detto che «con la roadmap ci saranno milestones e target, soglie e obiettivi, per essere pronti entro il 2030»), e dai riferimenti della Commissione a una sorta di «semestre europeo della difesa», si può già cogliere che la spesa in armi sarà tra le condizioni perché i governi incassino.

Ma la spesa in armi non è inscritta nei trattati: semmai il contrario. Garantita dai trattati è invece la coesione: la riduzione dei divari, il veicolo di integrazione. E von der Leyen che fa? Mette in un’unica scatola – i piani nazionali – fette di politica agricola e di coesione, tagliando di fatto le risorse (dirottate su difesa e competitività) e riformulando la governance a discapito di regioni e territori (il cui ruolo, con il principio di sussidiarietà, i trattati garantirebbero). Anche per l’irritazione di amministratori locali e agroindustria, l’Europarlamento sta esibendo il proprio fastidio verso il progetto della Commissione. In queste ore, gli stessi popolari (famiglia di von der Leyen), socialisti, liberali e verdi hanno lavorato a una lettera per dire alla presidente che rifiutano di negoziare su questa proposta: ne presenti un’altra. Il tema sarà caldo in aula a novembre.

Metsola spirito dei tempi

E a novembre si tornerà a discutere anche dei piani di deregolamentazione veicolati da von der Leyen coi suoi «pacchetti omnibus», pretesi da Trump e spinti dai leader europei (Merz in testa). Sullo smantellamento delle regole per la responsabilità socioambientale d’impresa si è visto lo spintone di Metsola, che peraltro questo mercoledì era a Washington a rassicurare gli Usa sulla compiacenza dell’Europarlamento, nonostante da lì sia arrivato più di un dubbio sul patto von der Leyen-Trump. «Una più profonda relazione con gli Usa sull’energia fa parte del nostro accordo commerciale», ha assicurato Metsola su FoxNews; l’accordo sui dazi «dà prevedibilità; vediamo un potenziale di crescita e per una più stretta relazione con gli Usa». Rivolgendosi «alle aziende Usa»: «siamo aperti a fare affari».

L’elezione di Metsola nel 2022 fu il primo test dell’alleanza tattica tra Ppe e conservatori meloniani; rieletta dopo le europee, Metsola dovrebbe da prassi cedere il prossimo mandato ai socialisti. Ma per i popolari le vecchie prassi non valgono più: vigono maggioranze variabili, flirt con le destre; e ancora una volta, la nazionalista maltese incarna il trend. Lo si è visto quando il Ppe, dopo aver forzato i socialisti a un accordo sulla deregolamentazione minacciando altrimenti di approvare una versione più spinta con le estreme destre, ha lasciato che l’accordo fallisse in aula per poter giocare al rialzo alla prossima plenaria. In questo contesto, la presidente si è detta certa che l’aula avrebbe consegnato quel che chiaramente i governi si aspettano e sul quale sono d’accordo. Non c’è dubbio che Berlino per prima punti a cancellare del tutto la direttiva sulla responsabilità di impresa. Ma il Parlamento Ue rappresentava un contraltare europeista ai governi, non un facilitatore; così era.

Commenti

Posta un commento